遺言を作成しておいてもらった方が良い場合

2022/12/22

相続の際に遺言が残されていない場合、相続手続きは「相続人の確定」→「相続財産の調査」→「遺産分割協議」→「相続財産の名義変更」という流れで進められますが、相続をめぐるトラブルは、主に遺産分割協議の段階で発生します。遺産分割協議が円滑に進まないことが予見される場合、被相続人に遺言を作成しておいてもらうことが、トラブルを未然に防ぐための有効な対策となります。

もくじ

被相続人に遺言を作成してもらった方が良い場合

以下のような場合は、 遺産分割協議 でトラブルに発展しがちなケースです。このような状況が予見される場合は、被相続人に遺言書を作成しておいてもらった方が良いでしょう。

相続人同士の仲が悪い場合、相続人同士の関係性が複雑な場合

相続人同士の仲が悪い場合、また、前妻(前夫)との間に子がある場合など、相続人同士の関係性が複雑な場合、相続人に心理的な負荷がかかってしまい、冷静に遺産分割について話し合うことは難しいと考えられます。このような場合には、遺言書で遺産分割の方法を指定しておいた方が良いでしょう。

兄弟姉妹やその代襲相続人の甥・姪が相続人となる場合

被相続人に 配偶者 や子がなく、兄弟姉妹やその 代襲相続 人の甥・姪が相続人となる場合、相続人の人数が多くなる傾向があり、中には疎遠な相続人もいるかも知れません。このような場合は遺産分割協議の取りまとめが難しくなることから、遺言書の作成が望ましいと考えられます。

ちなみに兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪には、遺留分(配偶者、子、直系尊属に認められている最低限の遺産取得分)がありません。被相続人に配偶者や子がなく、直系尊属も他界しているような場合は、甥・姪の1人など特定の相続人に全財産を相続させたり、慈善団体に全財産を 遺贈 寄附したりする内容の遺言書を作成しても、遺留分侵害によって揉める心配はありません。

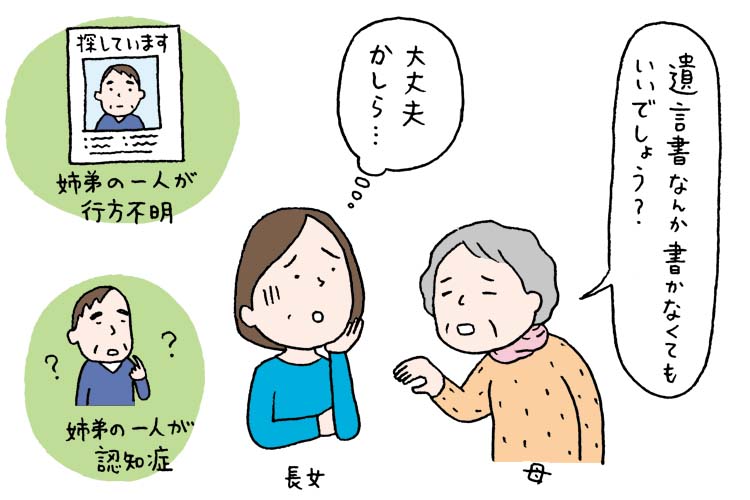

認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合

認知症などで判断能力が不十分な人の意思表示は無効とされていますが、遺産分割協議は相続人全員でおこなうこととされており、判断能力が不十分な相続人を除外しておこなうことはできません。この場合、代理人を選任する必要があります。具体的には、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行うのですが、選任の手続きには2~6ヶ月程度の日数がかかります。遺言書を作成しておけば、成年後見人の選任を待つことなく、遺言の内容を執行することが可能です。

行方不明の相続人がいる場合

相続人の中に行方不明の人がいる場合、そのままの状態で遺産分割協議をおこなうことはできません。家庭裁判所に対し、「不在者財産管理人」の選任を申立て(生存している可能性が高く、行方不明になってから7年未満である場合)や失踪宣告の申立て(7年以上生死が不明である場合)の手続きをおこなう必要があります。こうした手続きには、かなりの時間と労力を要します。遺言書を作成しておけば、こうした手続きを経ることなく、遺言による相続手続きが可能となります。

特定の相続財産を特定の相続人に相続させたい場合

例えば長男(被相続人と同居)、次男の2人が相続人で、相続財産の大部分が自宅である場合、自宅を売却・換金し平等に分ける「換価分割」を行うと、長男が住まいを失ってしまいます。そこで、長男が自宅を相続する代わりに、長男から次男に代償金を支払う「代償分割」を遺言で指定することも可能です。代償金を円滑に支払えるよう、長男を保険金受取人とする一時払い終身保険に加入するなどの対策を併用すると効果的です。

被相続人に遺言を作成してもらう場合の留意点

被相続人に遺言書を作成してもらう場合には、以下のような点に留意すると良いでしょう。

作成は元気なうちに

遺言書を有効に作成するためには、遺言者は、遺言の内容を理解し、遺言が及ぼす効力を認識できる意思能力を持っていることが必要となります。これを遺言能力といいます。

認知症などで判断能力が不十分となった人には、原則として遺言能力が認められず、遺言書を作成しても無効であるとされています。「遺言の作成日時点で、遺言者に遺言能力はあったのか?」という遺言の有効性をめぐっての相続人間の争いは、めずらしくありません。無用の争いを招かないためにも、遺言書は元気なうちに作成してもらうことが重要です。

公正証書遺言が安心

自筆証書遺言 の方式緩和、自筆証書遺言保管制度のスタートなど、近年、自筆証書遺言の利便性が向上していますが、遺言能力と遺言の有効性をめぐるトラブルを回避する観点からは、やはり 公正証書遺言 が安心です。例えば、遺言者に遺言能力がないと公証人が判断した場合、公正証書遺言を作成することはできませんので、公証証書遺言が作成できたということは、作成日時点での遺言者の遺言能力に一応の担保を確保することができたと考えることが可能です。

ただし、公証人も医者ではないため、遺言者の死後、公正証書遺言が無効とされた判例もあります。遺言者の遺言能力をめぐる争いが予見される場合は、遺言者の生前から、医師の診断書や認知症スクリーニング検査の結果など、医学的な資料を確保しておくことをおすすめします。

執筆

一般社団法人シニアライフよろず相談室

一般社団法人シニアライフよろず相談室は、信頼できる提携の専門家・企業とのネットワークを活かし、相続・終活など、シニアのさまざまなお悩みをワンストップで解決できる相談窓口を運営しています。毎週金曜日、夕刊フジにコラム「シニアライフよろず相談室」を連載中。